*Les données d'émissions 2024 sont estimées à partir des surfaces brûlées (BDIFF), les données consolidées sont en attente de la finalisation de l’inventaire des émissions 2023 d’AtmoSud. L'ensemble de ces informations est accessible sur la plateforme CIGALE mise à jour récemment.

Recommandations sanitaires

Selon l'ANSES, l'inhalation à court terme des fumées provoquent des effets respiratoires, comme des symptômes respiratoires d’irritation, et des effets cardiovasculaires. Il est donc important de suivre les recommandations sanitaires.

Pour tous, dans les zones non évacuées où parviennent les panaches de fumées des feux, il est recommandé de :

- limiter les déplacements et le temps passé à l’extérieur,

- garder les portes et fenêtres fermées et n’aérer que lorsque les conditions le permettent,

- occulter les aérations avec des linges humides,

- arrêter les ventilations mécaniques contrôlées (VMC) durant les épisodes de fumées,

- éviter les activités physiques en plein air dans le secteur,

- veiller à la qualité de l’air à l’intérieur de son domicile en évitant l’encens, les bougies, etc.,

- surveiller de près les personnes sensibles.

Pour les personnes sensibles, à savoir les personnes ayant des antécédents respiratoires de type asthme, insuffisance respiratoire chronique ou autres pathologies respiratoires ou cardiovasculaires :

- En cas d’exposition directe aux fumées, porter un masque filtrant (de type FFP2),

- En cas d’apparition de symptômes ou d’une gêne respiratoire, se rapprocher d’un médecin généraliste, et à défaut, en fonction de l’intensité des symptômes ou de la gêne respiratoire, contacter le 15.

Les outils de surveillance utilisés par AtmoSud

Les observations

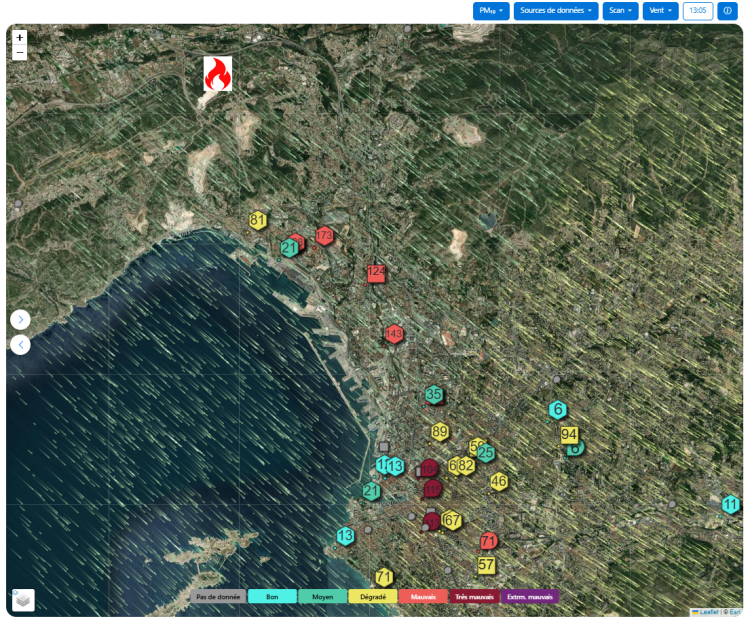

En complément des stations de référence, des microcapteurs sont déployés dans le cadre de l’Observatoire citoyen d’AtmoSud. Ils permettent de suivre à fine échelle l'évolution des niveaux de particules fines PM2.5 en temps réel.

Consultez les données en temps réel des microcapteurs : https://openairmap.atmosud.org/

Exemple de données observées par les microcapteurs lors de l'incendie du 8 juillet 2025 aux Pennes-Mirabeau

La prévision

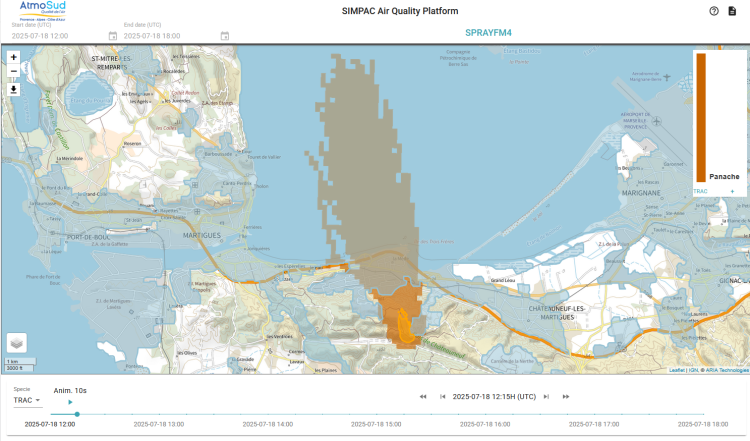

Lors des incendies, les équipes d’AtmoSud activent le système SIMPAC de prévision de la dispersion des panaches pour connaître en temps réel l’évolution des fronts de flammes, des masses d’air polluées et des zones potentiellement impactées par les incendies. Ces modélisations permettent :

• De visualiser la trajectoire attendue des fumées ;

• D’alerter les autorités sur le maintien d’une situation dégradée ;

• D’anticiper l’évolution du panache.

Exemple de simulation de l'incendie de Martigues du 18 juillet 2025 14h-20h, avec reprise de feu dans le vallon de Valtrède avec vents du Sud

Les signalements de nuisances : SignalAir

Vous pouvez nous aider dans la surveillance des incendies en reportant vos gênes (odeurs, panaches…) et vos symptômes via notre plateforme de signalement SignalAir. Cette dernière permet de consulter la liste des signalements et leur localisation sur le site et l'application.

Le suivi des feux de forêts et de leurs impacts

AtmoSud a développé un tableau de bord permettant le suivi depuis 2007 : du nombre d’incendies, de la superficie des espaces brulés ainsi que de la masse de polluants émis par ces incendies par département en région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ce tableau de bord utilise les données des inventaires AtmoSud.

Conséquences des incendies sur l’environnement

Les incendies de forêt et de végétation ont de lourds impacts sur l’environnement, à plusieurs niveaux :

-

Destruction d’écosystèmes riches et fragiles

Chaque incendie ravage des milieux naturels précieux, abritant une faune et une flore variées. La végétation est souvent entièrement consumée, et de nombreux animaux périssent dans les flammes. Seuls certains grands mammifères ou oiseaux parviennent à fuir à temps, laissant derrière eux des habitats détruits.

-

Dégradation de la qualité de l’air

Les feux de végétation libèrent une grande quantité de polluants dans l’atmosphère. La composition des fumées dépend de plusieurs facteurs : type de végétation, humidité, densité, intensité et aération du feu, ou encore distance par rapport au foyer. Les stations de mesure ne sont pas toujours à proximité des sources boisées, c'est pourquoi AtmoSud utilise des outils de simulation des incendies.

-

Émission de gaz à effet de serre (GES)

La végétation capte le dioxyde de carbone (CO₂) de l’atmosphère tout au long de sa vie via la photosynthèse, constituant ainsi un réservoir de carbone. Lorsqu’elle brûle, ce carbone est relâché dans l’air sous forme de gaz à effet de serre, principalement du CO₂. Si les incendies libèrent ponctuellement d’importantes quantités de GES, leur contribution aux émissions nationales reste aujourd’hui relativement faible (environ un millième du total), loin derrière les niveaux observés lors des feux extrêmes au Canada en 2023 ou en Australie en 2019-2020.

Les effets du changement climatique sur le risque incendie

Le changement climatique constitue un facteur aggravant du risque d’incendie de forêt et de végétation. Les conditions météorologiques jouent en effet un rôle déterminant dans la propagation et l’intensité des feux.

-

Des températures plus élevées accentuent la transpiration des plantes et assèchent les sols, rendant la végétation plus vulnérable à l’embrasement.

-

Des épisodes de sécheresse plus fréquents, notamment en été, période déjà propice aux incendies, devraient s’intensifier dans certaines régions, renforçant encore le phénomène.

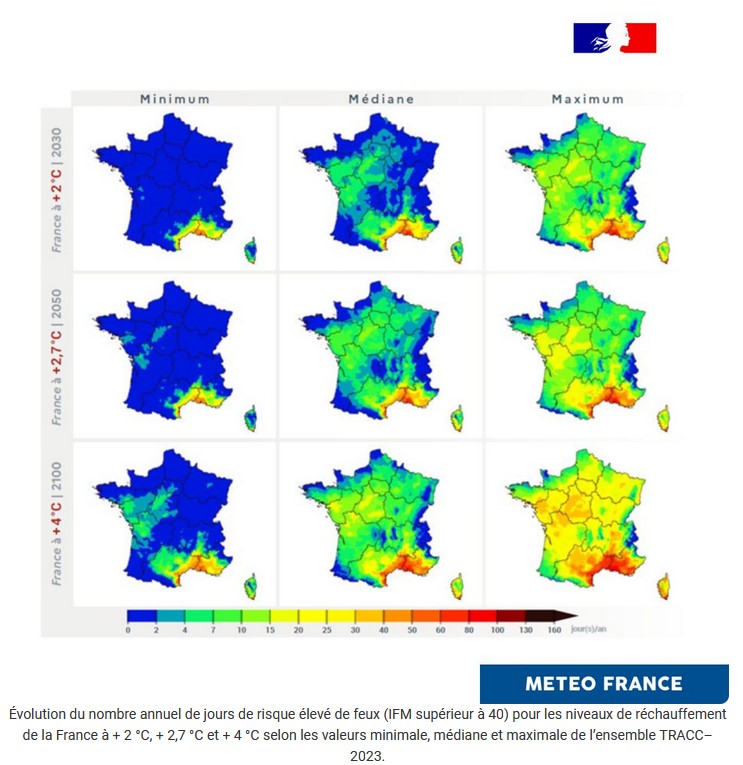

Jusqu’à récemment, le risque d’incendie concernait principalement le Sud de la France, en particulier la zone méditerranéenne (Sud-Est) et le massif des Landes de Gascogne (Sud-Ouest). Mais les études menées à l’échelle nationale montrent une évolution préoccupante : les zones à risque s’étendent désormais vers le nord du territoire.

Selon un rapport du Sénat, d’ici 2050, près de 50% des landes et forêts métropolitaines pourraient être exposées à un risque élevé d’incendie, contre un tiers en 2010. Cette évolution reflète un double phénomène : l’intensification du risque dans les zones déjà touchées, et l’apparition de nouveaux foyers de vulnérabilité dans des régions historiquement peu concernées.

Les régions méditerranéennes sont particulièrement touchées avec une multiplication par 2 des jours de dangers très élevés, passant de 40 actuellement pour dépasser les 80 jours en moyenne par an.