Les perturbateurs endocriniens (PE) sont partout. Invisibles, discrets mais actifs à des doses infinitésimales, ils interfèrent avec notre système hormonal et suscitent l’inquiétude croissante des autorités sanitaires.

Des substances qui impactent le système endocrinien

Les perturbateurs endocriniens sont des substances chimiques — d’origine naturelle ou de synthèse — capables de perturber le fonctionnement du système endocrinien. Ce système, essentiel à l’homéostasie de l’organisme, contrôle la croissance, la reproduction, le développement neurologique, le métabolisme ou encore l’équilibre thyroïdien.

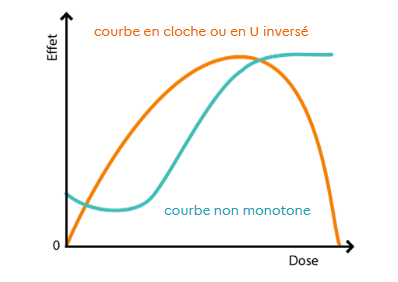

Le mode d’action des PE est protéiforme : ils peuvent imiter une hormone naturelle, en bloquer les récepteurs, ou altérer leur production, leur transport ou leur dégradation. Le tout, souvent à de très faibles doses, ce qui complique fortement leur détection et leur régulation. À rebours des logiques toxicologiques classiques, la relation dose-effet n’est pas linéaire : certains PE peuvent être plus actifs à faible dose qu’à haute concentration.

Des chiffres qui inquiètent

Des chiffres relayés par Santé.fr dressent un constat alarmant :

- Environ 800 substances sont actuellement reconnues ou suspectées comme perturbateurs endocriniens par l’OMS.

- En France, 99 % des femmes enceintes présentent des traces mesurables de phtalates, selon l’étude de cohorte ELFE (Étude Longitudinale Française depuis l’Enfance).

- Les enfants présentent des niveaux d’imprégnation plus élevés que les adultes.

Ces données révèlent une exposition généralisée, constante, et souvent précoce.

D’où viennent les perturbateurs endocriniens ?

Les PE se retrouvent dans des milliers de produits de consommation courante, y compris ceux destinés à des populations sensibles.

➤ Principales substances identifiées comme PE :

| Classe chimique | Matrice de transfert | Substances concernées | Présents dans... |

| Phtalates | DEHP, DBP, BBP, DiNP… | Inhalation | Plastiques souples, jouets, revêtements |

| Bisphénols | BPA, BPS, BPF… | Ingestion | Bouteilles, boîtes de conserve, tickets de caisse |

| Parabènes | Methylparabène, propylparabène… | Contact cutané et ingestion | Cosmétiques, produits d’hygiène |

| Alkylphénols | Nonylphénol, octylphénol | Inhalation et ingestion | Détergents, textiles |

| Retardateurs de flamme bromés | PBDE | Inhalation | Meubles, électroniques |

| Pesticides | Atrazine, glyphosate, DDT | Inhalation, ingestion et contact cutané | Produits phytosanitaires, résidus alimentaires |

| Dioxines et PCB | TCDD, PCB-153… | Inhalation et ingestion | Pollution industrielle, poissons gras |

| Composés perfluorés (PFAS) | PFOA, PFOS | Inhalation, ingestion et contact cutané | Textiles imperméables, emballages, mousses anti-incendie |

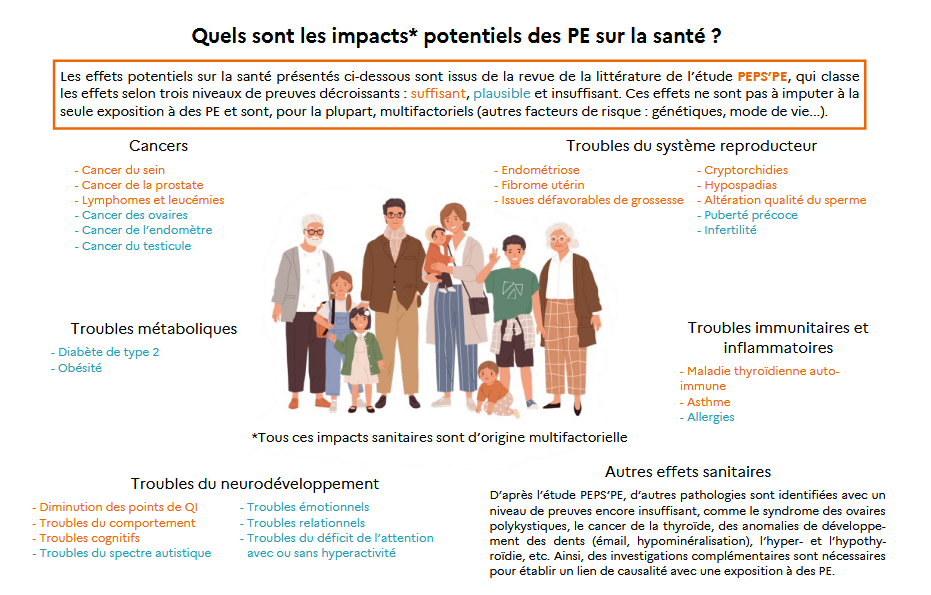

Des effets sanitaires avérés ou suspectés

L’impact des perturbateurs endocriniens est désormais bien documenté, en particulier sur les phases critiques du développement (vie fœtale, enfance, puberté) ; les PE sont associés à une variété de pathologies, notamment :

- Troubles de la reproduction : infertilité, baisse de la qualité du sperme, malformations congénitales (cryptorchidie, hypospadias), puberté précoce.

- Cancers hormonodépendants : sein, testicule, prostate.

- Troubles métaboliques : obésité, diabète de type 2.

- Perturbations thyroïdiennes : hypo/hyperthyroïdies, troubles du développement neurologique.

- Effets transgénérationnels : comme ceux observés chez les petits-enfants de femmes exposées au diéthylstilbestrol (DES) entre 1940 et 1970.

La pertinence clinique de ces effets à faibles doses impose aujourd’hui une révision profonde des méthodes d’évaluation du risque.

Source de l'image : Mieux comprendre les perturbateurs endocriniens, Anses - Santé Publique France

Vers une approche intégrée : l’exposome

Les scientifiques plaident aujourd’hui pour une approche globale de l’exposition : l’exposome, c’est-à-dire l’ensemble des facteurs environnementaux (chimiques, biologiques, sociaux) auxquels un individu est exposé au cours de sa vie. Cela inclut la co-exposition à plusieurs PE et leurs effets combinés — encore mal compris.

Des travaux sont en cours pour développer des bio-marqueurs d’exposition, améliorer les protocoles toxicologiques et repenser l’évaluation réglementaire pour intégrer les effets à long terme, à faibles doses, et dans des conditions réalistes d’exposition humaine.

L’enjeu est de taille : protéger les générations futures d’une pollution invisible, mais omniprésente. Le caractère insidieux des perturbateurs endocriniens — faibles doses, effets différés, ubiquité — exige une réponse scientifique rigoureuse et coordonnée.

Titre

En savoir plus

Microplastiques et air intérieur : AtmoSud a développé…

6 gestes à adopter pour réduire son exposition aux PFAS

"60% des pesticides sont des pertubateurs endocriniens"

Pour le toxicologue André Cicolella, les pesticides relèvent d'une pollution chimique où les perturbateurs endocriniens sont centraux.